Questo articolo vuole far conoscere brevemente ciò che c'è stato prima di Tezuka, dal periodo medievale fino a quello moderno, analizzando in particolare l'evoluzione stilistica dei manga.

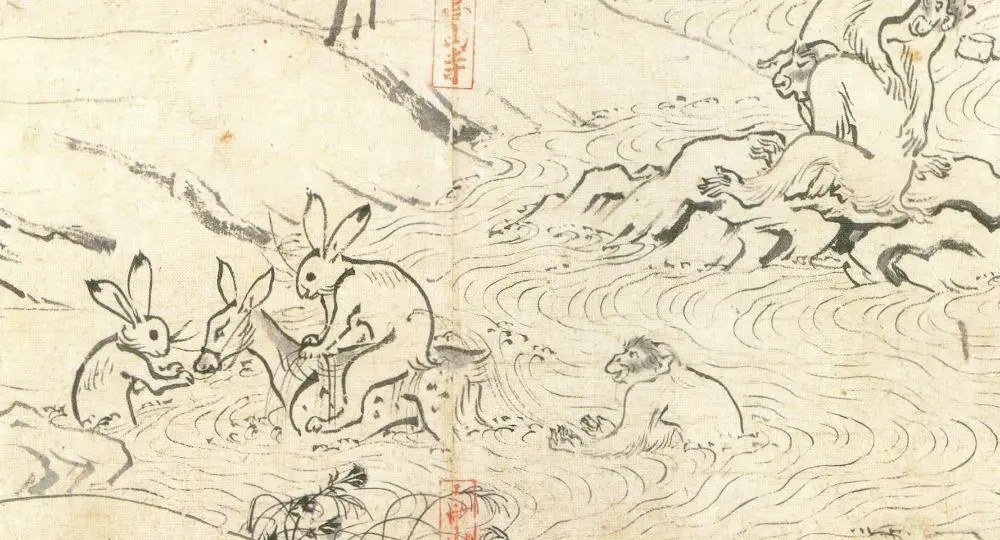

Il manga, come lo conosciamo oggi, si è evoluto nel tempo a partire dai primi rotoli di pergamena chiamati emakimono. Sebbene non siano direttamente collegati ai "manga" moderni, questi rotoli disegnati tra il 12esimo e il 13esimo secolo possono essere visti come un'anticipazione delle illustrazioni disegnate, come il Chōjū-giga (caricature di animali). In particolare, quest'opera, formata da una serie di rotoli dipinti, raffigura animali che si comportano come esseri umani, impegnati in attività quotidiane come giocare e combattere. In essa si possono notare i primi esempi di bolle vocali (fukidashi) e altre tecniche fondamentali per i manga contemporanei, come personaggi che appaiono più volte nella stessa illustrazione, un chiaro senso di progressione visiva e una prevalenza dell'azione visiva sul testo. Alcuni artisti giapponesi considerano quest'opera il "primo manga", perché credono che contenga messaggi satirici e caricaturali nascosti, ma data la diversa concezione dell'epoca, è più appropriato definirlo come un proto-manga.

Choju giga

Shigisan engi: un altro rilevante proto manga

Tra il periodo Edo e l'era Meiji si diffusero i Kusazōshi, un genere di libri illustrati realizzati con la tecnica della xilografia, facilmente riconoscibili per le loro copertine colorate. Fino al 1775, questi libri erano destinati a un pubblico infantile o adolescenziale con l'obiettivo di intrattenere ed educare, e le storie narrate davano maggiore enfasi alle immagini piuttosto che al testo. Successivamente, nacquero pure i kibyōshi (libri gialli destinati a un pubblico adulto), considerati i veri precursori dei manga moderni. Nei kibyōshi, l'immagine lasciava più spazio al testo, che diventava più sofisticato e abbondante, spesso dominando intere pagine. Le storie potevano essere colte, umoristiche o satiriche e si distinguevano per le loro critiche alla società e alla politica contemporanea. Più avanti con gli anni infatti diventarono persino un mezzo di protesta contro la corruzione del governo, anticipando una serie di tecniche letterarie, come l'allegoria e la reductio ad adsurdum per veicolare questi messaggi in modo meno esplicito.

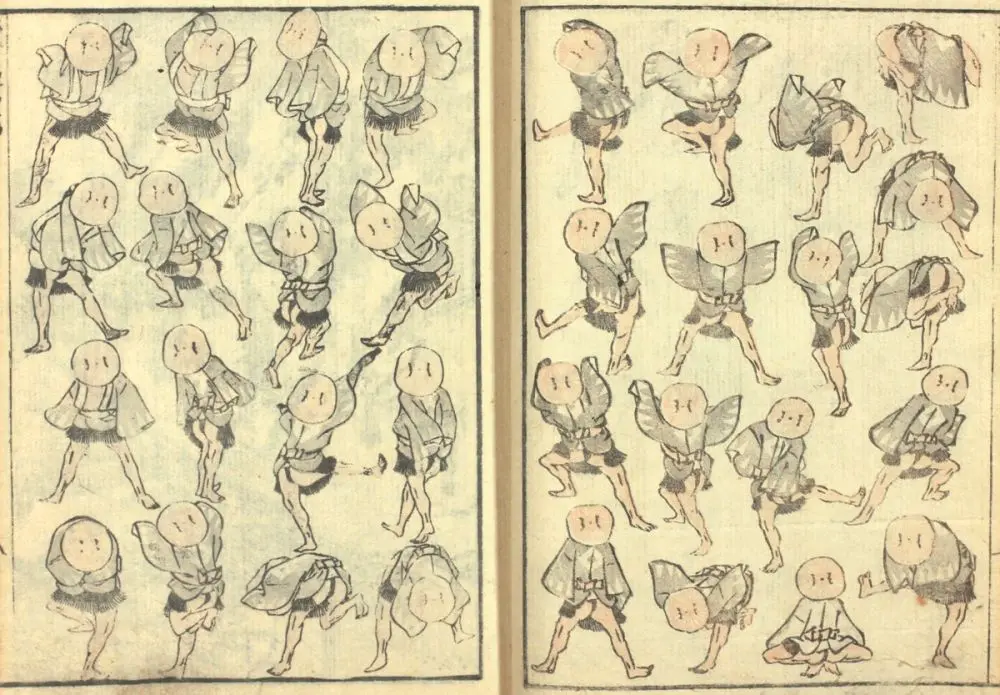

Uno degli autori più importanti di kibyoshi fu Santo Kyoden, le cui opere presentavano un testo che stava spesso tra le immagini (Edo umare uwaki no kabayaki 1975). Lui fu anche colui a cui si deve il primo utilizzo del termine “manga”, apparso nell'opera "Shiji no Yukikai" (quattro stagioni), una raccolta di disegni con scene di vita quotidiana scritta nel 1798. Tuttavia, queste illustrazioni non ebbero nulla a che fare col significato di manga moderno, poiché erano prive di testo e di storia. Più tardi il termine fu utilizzato nel 1814 da Aikawa Mina nella sua opera "Manga Hyakujo", dove vennero raffigurate 100 donne assorte nei propri lavori quotidiani, e sempre nello stesso anno, anche in "Hokusai Manga" di Katsushika Hokusai. Quest'ultimo pure si mostra come una raccolta di schizzi ma più variegati nei soggetti e pensati per poter essere consultati a scopo di studio.

Edo umare uwaki no kabayaki

Hokusai manga

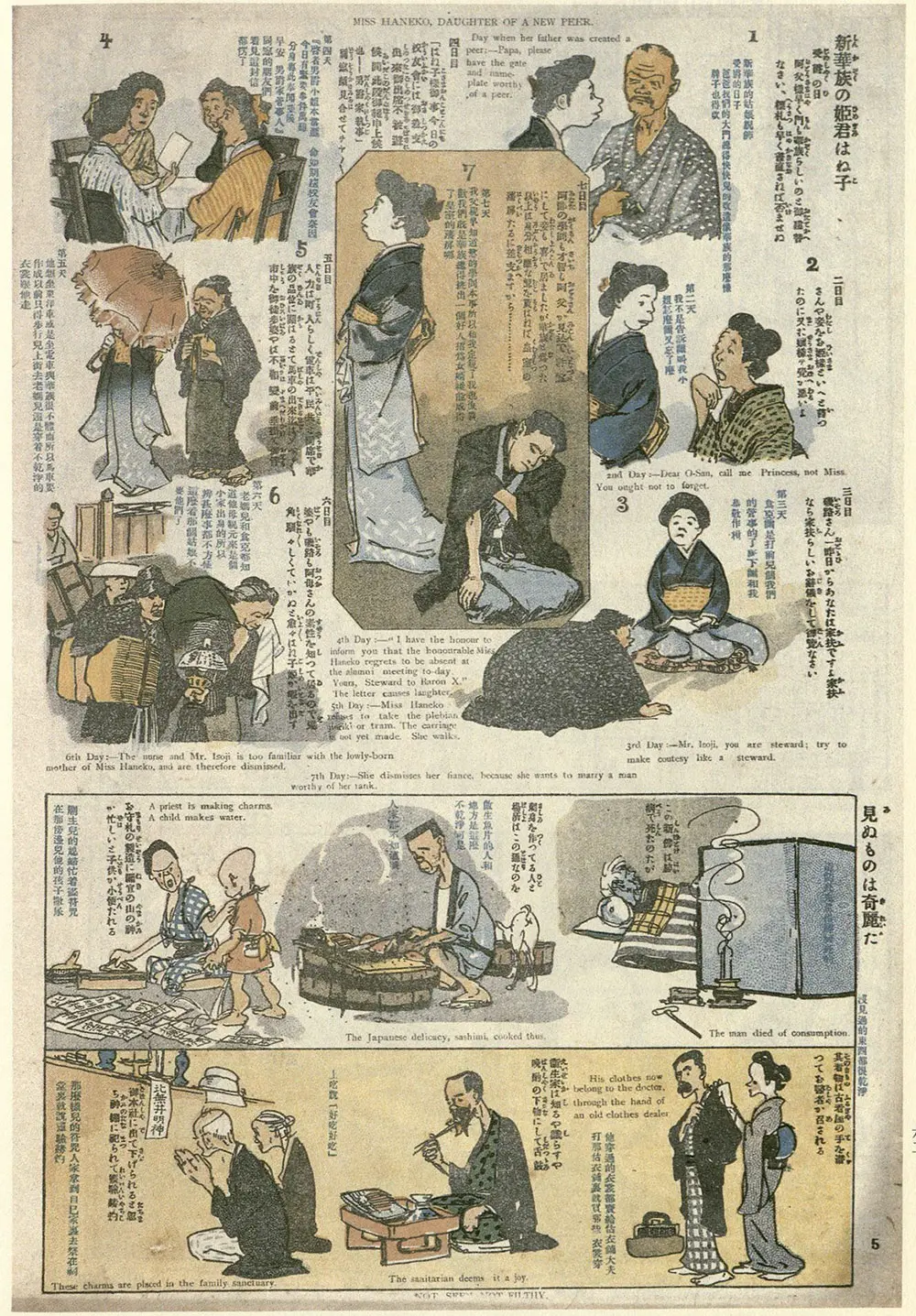

Con l'apertura del Giappone all'Occidente nel 1858, cominciarono negli anni a seguire ad essere pubblicati i primi giornali, come il Japan Punch di Charles Wirgman, creato appositamente per la comunità straniera di Yokohama. Quest'ultimo, attivo dal 1862 al 1887, includeva anche vignette caricaturali disegnate a mano in stile occidentale che prendevano in giro i giapponesi e la loro politica. Queste vignette, chiamate ponchi-e (immagini punch), erano per lo più satiriche e a pannello singolo (koma), fortemente influenzate dalle forme d'espressione dei kibyoshi e degli ukiyo-e. Gli spazi continuavano ad essere riempiti con testo scritto in metro poetico, esplicitato attraverso giochi di parole progettati per essere divertenti e letti ad alta voce. Tuttavia, questi giochi di parole si estendevano anche ai disegni, richiedendo la conversione dell'immagine in linguaggio parlato per risolvere quello che poteva sembrare un vero e proprio enigma.

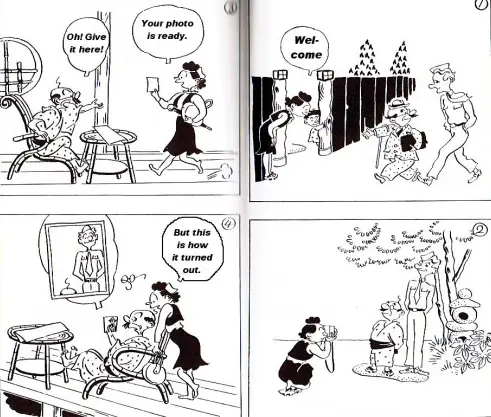

Nella seconda parte del periodo Meiji, precisamente intorno al 1890, aumentarono le forme di comunicazione che divennero più veloci e dirette. Le immagini punch-e dovettero semplificarsi per adattarsi ad un pubblico più ampio, che stava incominciando a muoversi verso una lettura più individuale e silenziosa. A tal proposito, la quantità di testo venne ridotta insieme alla frequenza dei giochi di parole, e aumentò la velocità di leggibilità dei ponchi-e, che incominciarono ad utilizzare dei quadri più centrati sulle immagini. Parallelamente comparvero anche i primi fumetti multi-vignette, copiati specialmente da pubblicazioni americane, che incominciarono a diffondersi sempre di più a inizio Novecento.

Tokyo Puck, 1 ottobre 1907 p. 5

The Chinaman’s Bright (1891)

"Watching Yachiyo Tondaya"March 16, 1915, Tokyo Asahi Shimbun

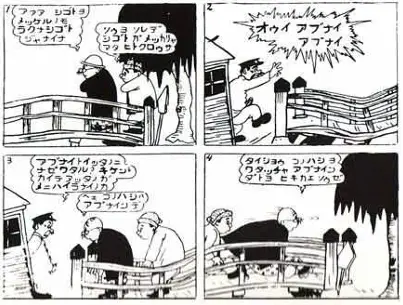

Ad un certo punto, un artista chiamato Imaizumi Ippyo studiò il fumetto occidentale per poi ritornare in Giappone e lavorare per il quotidiano Jiji Shimpo di Fukuzawa. Nel corso di molti anni, pubblicò un numero significativo di vignette narrative a più riquadri, ispirate da pubblicazioni americane o create ex novo. In una di queste, precisamente nella striscia a fumetti "The Chinaman’s Bright" del 1891, copiata dalla rivista americana Texas Siftings, Ippyo fa riferimento al termine "manga" per definire queste multi-vignette che stavano ormai imperversando nelle riviste giapponesi. Quest'opera utilizza la tecnica della pantomima animata, propria degli zootropi o delle fotografie di Eadweard Muybridge, per raffigurare immagini in movimento senza testo. Inoltre, Imaizumi aggiunse vari elementi "transdiegetici", come le linee di movimento e le stelle di impatto tipiche dei fumetti americani, che impiegò in alcuni dei suoi disegni più originali. Tuttavia, non c’era ancora traccia di una vera e propria narrazione episodica.

Secondo molti grandi autori del dopoguerra, i primi manga narrativi iniziarono a manifestarsi grazie alle opere di Kitazawa Rakuten, considerato il fondatore del manga moderno. Nel 1902, Rakuten ebbe l'occasione di lavorare per il famoso giornale politico Jiji Shinpō dopo che Ippyo si ritirò dal lavoro a causa di una malattia. In risposta alla popolarità dei giornali a fumetti americani, il Jiji Shinpō decise di creare una propria pubblicazione dedicata al fumetto, il Jiji Manga. In questa rivista supplementare, Rakuten poté disegnare prendendo spunto dallo stile narrativo dei fumetti americani. All'inizio, molti dei lavori di Rakuten consistevano in vignette singole, ma col tempo divennero più frequenti le strisce composte da tre o quattro pannelli. Tuttavia, ciò che rese davvero interessante il suo contributo furono le storie a puntate che si sviluppavano su più numeri di un giornale. In questi racconti, la narrazione era più complessa, con una maggiore varietà nella lunghezza e nella forma dei layout, e un'innovativa sperimentazione, come l'uso dei balloon nei dialoghi.

Dal 1910 in poi, anche i lavori dell'artista Ippei Okamoto si fecero sentire, contribuendo a valorizzare un altro giornale, l'Asahi Shinbun. Come Rakuten, Ippei maturò il suo stile di disegno sotto l'influenza americana, ma utilizzò una maggiore quantità di testo, posizionandolo sotto o ai lati dei pannelli. L'uso prolisso della componente testuale lo portò a creare nel 1918 una storia per una rivista di bambini, "Chinsuke Emonogatari", di ben sessanta pagine, considerata uno dei primi manga narrativi di lunga durata. Questi tipi di manga furono chiamati manga-manbun, per sottolineare l'importanza della storia in un racconto disegnato.

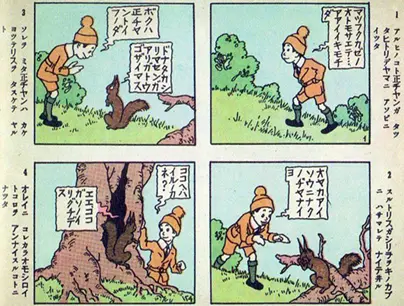

Sho-chan no Boken

Nonkina Tosan

Nell'epoca Taisho, la produzione di manga conobbe una crescita esponenziale grazie alle edizioni economiche rese possibili dai miglioramenti nella stampa. Un clima favorevole che permise la comparsa nel 1909 della casa editrice Kodansha, da cui nacquero le prime riviste in volumi rilegati (oggi detti tankobon). Si formarono riviste sai dedicate a un pubblico giovanile e infantile, come quelle mensili Shonen Club nel 1914 , Shojo Club nel 1923 e Yonen Club nel 1926, e apparvero anche le prime associazioni di mangaka professionisti. Successivamente, con il tragico terremoto del Kanto del 1923, la domanda di manga aumentò ulteriormente, spinta dal bisogno di escapismo e di accessibilità economica in un periodo umanamente difficile. Opere famose come "Sho-chan no Boken" e "Nonkina Tosan", realizzate in formato yonkoma (4 pannelli), conferivano maggiore spessore ai personaggi, che grazie a vari espedienti, come il cambiamento di aspetto e l'ampliamento dei tratti della personalità, iniziavano a distinguersi maggiormente. Oltre questo anche la struttura migliorò, grazie al maggior uso dei balloon (inizialmente letti da sinistra verso destra), delle linee di movimento e dei simboli, i quali diventarono più frequenti, permettendo di comprendere una scena senza la necessità di un testo narrativo esterno.

Negli anni '30, altri due fattori contribuirono molto all’espansione dei manga in Giappone. Le opere giovanili incominciarono a utilizzare il formato akahon (“libri rossi”, che però avevano poco a che fare con quelli del periodo Edo/Meiji), che erano molto economici e accessibili, venduti non sono nelle librerie ma anche nelle bancarelle e negli empori, consentendo la fruizione anche al di fuori dalle città. Inoltre, il Giappone si stava affermando militarmente sui territori circostanti, e volle usufruire dei manga come strumento di propaganda imperialista. Le riviste iniziarono quindi a creare figure eroiche che potessero incarnare il sentimento patriottico del Paese e instillare nei giovani valori morali utili per prepararsi al campo di battaglia, come il coraggio e il sacrificio.

Norakuro

Le avventure di Dankichi

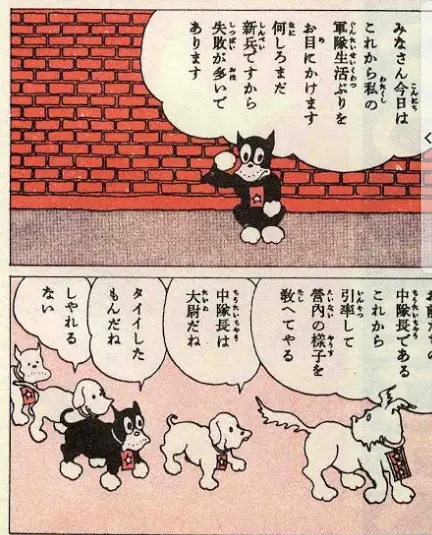

Hinomaru Hatanosuke

Nel 1931 Shonen Club serializzò un manga che divenne subito popolare tra i bambini: "Norakuro" di Suiho Tagawa. Il protagonista è un cane maldestro che si arruola nell’esercito e avanza di grado nel corso della storia. L’opera presenta situazioni comiche ma affronta anche tematiche importanti come il valore di squadra; tuttavia, col tempo, l'influenza propagandistica vi inserì frasi patriottiche, talvolta scurrili, denigranti verso l’esercito cinese a causa dell'avvento della seconda guerra sino-giapponese. Grazie a Norakuro ci fu il primo boom dei manga (500.000 copie vendute) e un'evoluzione verso il manga moderno, con un miglioramento del layout, dei balloon e dei fondali, e l’utilizzo di personaggi che evolvono nel tempo o muoiono, scomparendo dalla scena

Sulla scia di Norakuro, nel 1933 uscì sempre su Shonen Club "Le avventure di Dankichi" di Shimada Keiko, che aveva lo stesso stile di Sho-chan no Boken, con un ritorno all’utilizzo del testo fuori dalla cornice. Tuttavia, l'uso delle gocce di sudore e di altri simboli rende questo manga anticipatore delle tecniche base utilizzate dal manga moderno. Quest’opera fu probabilmente la più influenzata dal clima propagandistico, perché esaltava in maniera diretta la conquista militare e ritraeva gli abitanti del Pacifico Meridionale come barbari ingenui dalla pelle scura, contrapponendoli agli umani civilizzati. A completare il "trio di successo" della Shonen Club, nel 1935 uscì Hinomaru Hatanosuke, molto simile a Norakuro come stile ma più velato nel linguaggio e meno incline all’utilizzo della violenza. Il protagonista, infatti, combatte i nemici con l’astuzia invece che con la spada, anticipando tematiche di futuri manga storici di successo.

A causa del contenuto violento all’interno di molti manga per bambini di questo periodo, nel 1935 ci furono delle discussioni tra gli educatori scolastici, che iniziarono a vedere come un problema il boom dei manga. Il dibattito alla fine raggiunse le orecchie del governo, che decise nel 1938 di rilasciare una guida sul miglioramento dei materiali di lettura dei bambini. Questo evento concatenato con lo scoppio della seconda guerra sino- giapponese, mise fine alla crescente produzione dei manga. Molti “akahon” per bambini furono vietati sia per far fronte al maggior costo della carta, e sia perché veicolanti di ideologie imperialiste in contrasto con i valori educativi giapponesi. Opere come “Norakuro” o “le avventure di Dankichi” incominciarono ad essere soggetti ad aspre critiche e subirono una interruzione, mentre si salvarono quelle che mescolavano le questioni umane con un tono leggermente umoristico (Es. Fuku-chan di Ryuichi Yokoyama).

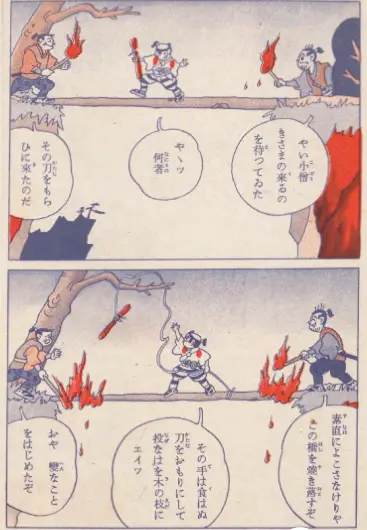

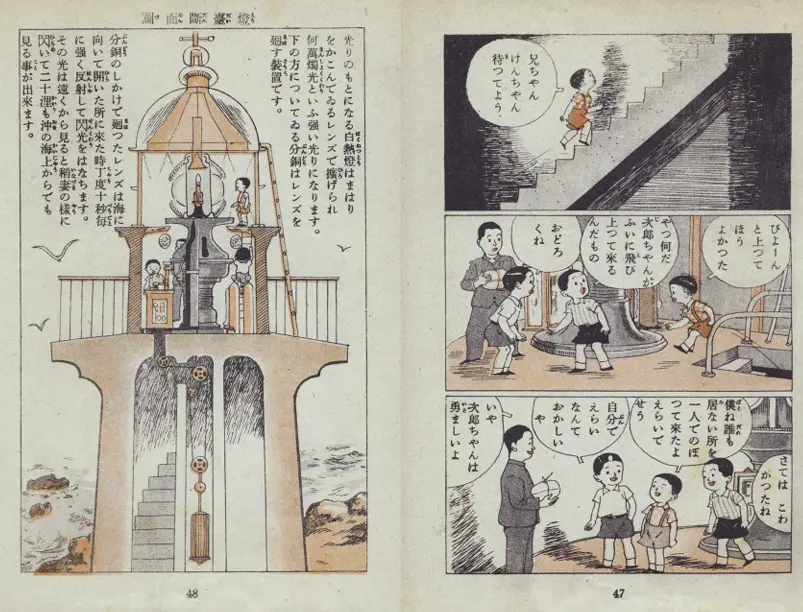

Our Lightouse

Gli editori di manga si dovettero adattare a creare opere realistiche. Gli eroi di guerra, le storie d’amore e quelle fortemente comiche vennero accantonate da lavori più brevi, che promuovessero l’educazione, la scienza e la produzione industriale. Si potrebbe definire questo come un’involuzione dello stile manga, perché si ritornò prevalentemente ad una forma con testo esterno, e a personaggi stilisticamente meno fumettistici, ma le conoscenze scientifiche e la profondità dei caratteri furono comunque di ispirazione per il futuro. Esempi di questi tipi di manga sono “Our Lightouse” e “Little boat Captain” del 1939.

In generale, per tutti i fumettisti di ogni genere non fu facile scrivere storie liberamente, poiché venne loro richiesto di aderire a un’organizzazione sostenuta dal governo, la "Shin Nippon Mangaka Kyokai". L'associazione trasformò le poche riviste satiriche rimaste, come Manga Magazine, in semplici veicoli di propaganda. Molti artisti furono obbligati ad andare al fronte per disegnare opere d'arte che glorificassero il coraggio sul campo di battaglia. I personaggi più famosi, come Fuku-chan, venivano raffigurati con la bandiera del Giappone in mano e disegnati su aerei o navi da guerra. Altri artisti, come Rakuten Kitazawa e Ippei Okamoto, negli anni più duri della Seconda Guerra Mondiale, finirono persino per lasciare il loro pensionamento per dedicarsi a disegnare immagini contro gli americani e gli inglesi, riscontrabile per esempio nel libro "Kessen Manga-shu" (Antologia dei Manga della Vittoria).

Shonen Oja

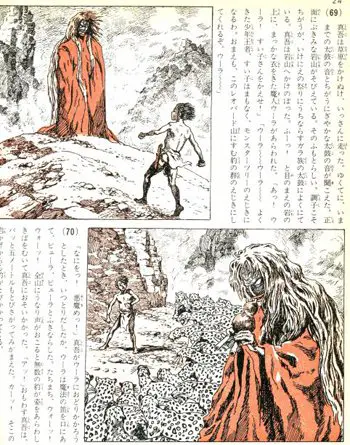

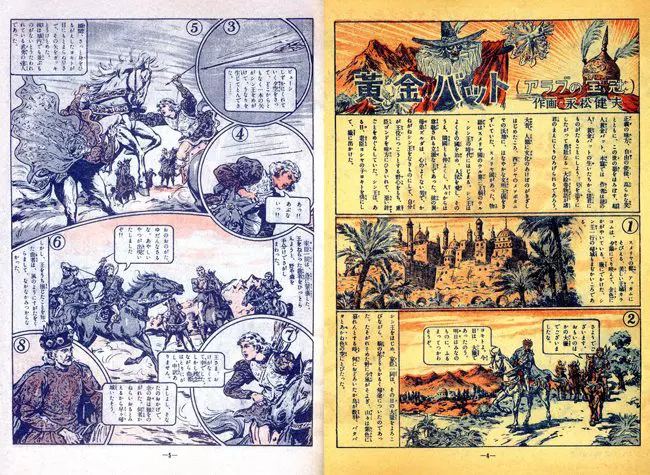

Golden Bat

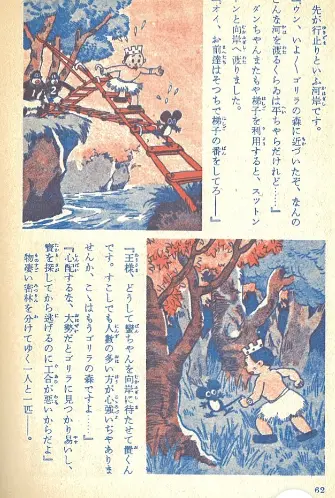

Nel dopoguerra, l'effetto della censura diminuì, sebbene rimanesse in parte presente a causa dell'occupazione americana, permettendo ai fumetti per bambini delle riviste specializzate di ritornare in auge. Inoltre, altre forme di narrazione più economiche ricominciarono a pubblicare contenuti liberamente, per facilitare la ripresa del popolo in un contesto di pressione economica e psicologica. Nati inizialmente negli anni '20 e '30 del periodo Taisho, il kamishibai (il teatro di carta) e la sua trasposizione in libro illustrato (gli emonogatari) diventarono nuovamente popolari. Grazie alla loro accessibilità e alle loro storie, che spaziavano dalle avventure eroiche ai racconti fantastici, contribuirono a rivitalizzare i generi che si erano persi a causa della censura.

In particolare, alcuni emonogatari, che inizialmente erano principalmente immagini con testo esterno simile ai "Kodansha no Ehon" (racconti illustrati educativi per bambini pubblicati tra il 1936 e il 1940 da Kodansha), nel dopoguerra incorporarono molti elementi del fumetto americano, introducendo i pannelli dinamici, vignette rotonde o sagomate, gag ed effetti sonori. Un esempio di layou convenzionale è l’opera "Shonen Oja" di Soji Yamakawa, che divenne nel 1946 il primo emonogatari più venduto di quegli anni. Un altro meno standard è "Golden Bat" del 1948 di Nagamatsu Takeo, che praticamente si mostra come un ibrido tra fumetto e racconto illustrato.

Sazae-san: un manga estremamente leggibile che ha riportato nel Giappone l'umorismo e la leggerezza della vita quotidiana

Per quanto riguarda il fumetto, l’aumento dei prezzi derivati da molteplici problemi originatasi nel dopoguerra, quali la svalutazione della moneta e la distruzione di molte fabbriche e impianti di produzione alimentare, ha reso i manga con copertina rigida poco abbordabili per la maggior parte del popolo giapponese. Per questo motivo, vennero riesumati gli "akahon", in un formato stavolta più piccolo e stampati su carta di bassa qualità, venduti a 10-50 yen un po' dappertutto. Questi libri, oltre a spaziare da storie umoristiche a fiabe, dal western alla fantascienza, diventarono un mezzo per autori sconosciuti per farsi conoscere dalle case editrici. Esempi noti sono Osamu Tezuka con "New Treasure Island" nel 1947 e Hasegawa Machiko con "Sazae-san" nel 1946.

Il successo di tali opere spinse le case editrici a investire ulteriormente nel manga, come fece la casa editrice Gakudosha, fondata nel 1948 da Keichi Kato, attraverso la sua rivista Manga Shonen. In questa rivista non solo venivano presentati gli artisti più famosi, ma c'era anche una sezione in cui i lettori potevano inviare i propri fumetti manga tramite cartolina e ricevere premi e feedback dai fumettisti affermati. Un clima favorevole che, unito al grande successo di "Jungle Emperor" di Osamu Tezuka, pubblicato proprio da Manga Shonen nel novembre del 1950, diede inizio a un secondo boom dei manga, avviando una nuova era: l’era dei manga moderni.

Il nostro viaggio nel mondo dei manga pre-moderni finisce qua, ma se volete approfondire la figura di Osamu Tezuka potete leggere il nostro articolo a riguardo. Questa è una sintesi del periodo pre manga moderni e in futuro arriveranno altri articolo più approfonditi e specifici.

Bibliografia

S.Shige,Ronald.S, Manga: A Critical Guide, Bloomsbury USA Academic, 2022, 14-76

Sitografia

https://www.britishmuseum.org/blog/manga-brief-history-12-works

https://mangaschool.it/news/2022/cera-una-volta-un-manga-3/

https://www.vinsider.ca/entertainment/history-of-manga/

https://artsandculture.google.com/story/from-punch-pictures-to-manga/1gVhaKZxdKNBJA

https://fumettologica.it/2021/05/yasuji-rakuten-kitazawa-manga/

https://www.takamori.it/tag/santo-kyoden/

https://www.tcj.com/emonogatari-in-the-age-of-comics-1948-1957

https://artsandculture.google.com/story/ggWBxJ2LommkKQ

https://sophrichards.wordpress.com/2017/01/17/timeline-how-the-war-affected-manga/

https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_2015-3030-2

http://paulgravett.com/articles/article/keiichi_tanaami

https://cbldf.org/2016/04/she-changed-comics-manga-and-women-in-charge/